Jumat (19/6/2015) lalu mempublikasikan penangkapan lima sopir Uber di Jakarta. Tak tanggung-tanggung, sangkaan undang-undang dilanggar ada empat antara lain UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 28 UU ITE tentang berita bohong.

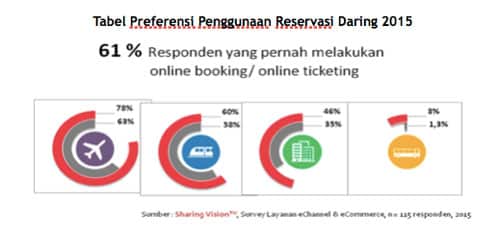

Menurut kepolisian, pelanggaran paling kentara adalah sopir berlaku seperti taksi semisal menerima dan mengantarkan penumpang via pesanan (aplikasi seluler) namun malah berplat hitam, tidak ada argometer, dan tidak ikuti ketentuan tarif atas/bawah yang sudah disepakati. Ini seolah mengikuti tren global. Mengacu riset Sharing Vision, regulator sejumlah kota besar dunia menindak pidana, bahkan akhirnya melarang Uber beroperasi. Semisal 9 Maret 2014 Pengadilan Niaga Madrid melarang Uber beroperasi karena pengemudi tidak memiliki izin resmi. Lalu, 14 Agustus 2014 (Pemda Berlin dan Hamburg melarang karena ketiadaan jaminan asuransi-keamanan bagi penumpang), 9 Desember 2014 (Mendagri India melarang karena sopir Uber diduga memerkosa penumpang), dan 26 Mei 2015 (Uber dilarang pengadilan Kota Milan, Italia). Kembali ke Jakarta, beberapa hari sebelumnya, layanan transportasi yang juga berbasis aplikasi seluler, Go-Jek, juga mengalami perlakuan tak menyenangkan. Ojeker digital itu menghadapi ancaman hingga intimidasi fisik dari tukang ojek konvensional yang berbasis dominasi wilayah. Sekilas saja, menurut penulis, friksi antara mekanisme sistem dalam jaringan (daring) dengan luar jaringan (luring) sudah mulai menyeruak. Konflik horizontal karena ketidaksamaan pemikiran akan cara baru memandang dunia yang telah banyak berubah sudah terjadi. Padahal kita ketahui bersama, termasuk mereka yang resisten, diseminasi daring adalah keniscayaan yang sulit dihindari. Padahal siapapun di era modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi/TIK ini, boleh jadi sulit mengelak dari aplikasi internet dan smartphone. Kita lihat data global terlebih dulu, ketika nyaris separuh penduduk dunia pada periode 2013-2015 sudah terhubung ke internet yakni 2,69 miliar (atau 38% dari jumlah warga dunia di tahun 2013), 2,89 miliar (atau 40,4% di tahun 2014), dan estimasi 3,07 miliar (atau 42,4% di tahun 2015). Sementara pengguna telepon cerdas di dunia sendiri, mengacu data Emarketer, sudah mencapai 1,31 miliar tahun 2013, 1,6 miliar tahun 2014, serta 1,91 miliar tahun 2015. Jadi, penetrasi internet di dunia memang mendorong bertambahbanyaknya pengguna smartphone. Data senada didapatkan di Indonesia. Internet citizen (netizen) tahun 2013 mencapai 71,2 juta dengan pengguna ponsel cerdas 38,5 juta (penetrasi 54%), tahun 2014 88,1 juta dan pengguna ponsel cerdas 57,7 juta (65%), serta proyeksi 110 juta dan pengguna ponsel cerdas 71,6 juta (65%). Kesimpulan pertama, kita tidak mungkin membendung perluasan aplikasi daring ke dalam mekanisme luring masyarakat. Sebab, aplikasi tersebut selalu dalam genggaman lekat seiring meningkatnya literasi TIK dan akses kepemilikan ponsel cerdas di Indonesia. Tindakan hukum yang dilakukan kepolisian memang dibutuhkan dalam kontek penegakan dan ketertiban regulasi. Namun di saat bersamaan, percayalah jika masyarakat kita tetap berusaha mencari kebermanfaatan yang sama dari aplikasi seluler lainnya. Penindakan memang akan menghentikan tindak ilegal, yang suka tidak suka, harus diakui dilakukan Uber, misalnya. Namun ini sama sekali tidak akan menghentikan minat masyarakat yang ingin/sudah merasakan nyamannya hidup mudah dan praktis dibantu aplikasi. Apalagi, kita tak bisa menutup mata, ketika kemacetan malah kian menjadi di banyak kota besar di Indonesia, dan di saat bersamaan pelayanan transportasi publik tak kunjung membaik, maka layanan transportasi personal (apalagi yang praktis seperti Go-Jek) tetap terus tumbuh. Simak riset terbaru kami, yang menunjukkan 61% responden pernah melalukan online booking/ticketing –mayoritas untuk layanan transportasi– dengan gejala pertumbuhan cukup signifikan dibandingkan yang pernah mereka lakukan di tahun 2014. Antisipasi ke Depan

Di sisi lain, regulasi yang ada pun terlambat mengantisipasi teknologi seperti biasanya. Ini membuat ada daerah abu-abu, celah terbuka, sehingga Uber bersikukuh sebagai perusahaan teknologi sekalipun faktanya memang melayani jasa konvensional sebuah perusahaan transportasi.

Uber juga misalnya dikejar regulator tentang perpajakan dan lokasi usaha definitif. Faktanya, aturan pajak usaha online saat ini masih dalam penggodokan, bahkan Departemen Keuangan pun baru tahap sosialisasi SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Transaksi e-Commerce.

Bahkan, rancangan peraturan pemerintah/RPP tentang e-Dagang yang digawangi Departemen Perdagangan, baru saja menuai polemik dengan iDea (Asosiasi e-Commerce Indonesia) karena dinilai tidak transparan dan memberi waktu review dengan sangat rusuh.

Maka, sebagai kesimpulan kedua, ‘ledakan’ yang terjadi sekarang –sekalipun masih minor– adalah buah dari belum hadirnya regulasi antisipatif serta tidak membaiknya fasilitas publik yang dinikmati masyarakat pembayar pajak yang kebutuhan praktisnya terus naik.

Untuk itulah, dalam hemat penulis, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, mari segera temukan titik keseimbangan pasar dengan cara antara lain para pihak mau mengedukasi peningkatan kualitas layanan, terutama kepada sektor layanan konvensional.

Sekiranya tukang ojek tradisional enggan bergabung jasa layanan ojek digital contohnya, maka menjadi penting bagi pihak terkait, semisal polisi agar terus meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara, aparat pemda membina soal pelayanan jasa terbaik, dst.

Bagaimanapun, layanan digital dilirik karena kemudahan dan kepastian yang diberikan. Akan tetapi, di sisi lain, kita tak bisa membantah jika layanan tradisional tetap memiliki pengalaman dan pengetahuan jasa lebih baik, sehingga di titik ini diperlukan equilibrium.

Kedua, percepatan regulasi yang transparan, akomodatif, dan antisipatif. Friksi yang terjadi sekarang terjadi karena pelaku usaha bergerak lincah melayani masyarakat dalam mekanisme pasar baru, yang karena barunya itu maka muncul kekosongan hukum.

Kita berharap aturan yang dibuat keluar cepat dengan mampu mempertemukan titik pandang yang sama. Kita percaya kesamaan titik pandang pula yang kelak menciptakan equilibrium pasar karena pelaku tradisional dan digital saling faham pergerakan masing-masing.

Akhirul, teknologi memang sulit dan atau tidak bisa dilawan, pengalaman yang sudah, mereka yang melawan malah tersisih hingga mati. Namun begitu, kebijakan melihat eksistensi tradisional tetap diperlukan, karena yang terbaik adalah hidup harmonis dan seimbang.

Dr. Dimitri Mahayana adalah Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, Bandung. Bisa dihubungi melalui [email protected]

Artikel ini juga dapat Anda baca melalui link berikut : http://inet.detik.com/read/2015/06/22/085735/2948368/398/1/mencari-keseimbangan-dari-kasus-uber-dan-go-jek

Antisipasi ke Depan

Di sisi lain, regulasi yang ada pun terlambat mengantisipasi teknologi seperti biasanya. Ini membuat ada daerah abu-abu, celah terbuka, sehingga Uber bersikukuh sebagai perusahaan teknologi sekalipun faktanya memang melayani jasa konvensional sebuah perusahaan transportasi.

Uber juga misalnya dikejar regulator tentang perpajakan dan lokasi usaha definitif. Faktanya, aturan pajak usaha online saat ini masih dalam penggodokan, bahkan Departemen Keuangan pun baru tahap sosialisasi SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Transaksi e-Commerce.

Bahkan, rancangan peraturan pemerintah/RPP tentang e-Dagang yang digawangi Departemen Perdagangan, baru saja menuai polemik dengan iDea (Asosiasi e-Commerce Indonesia) karena dinilai tidak transparan dan memberi waktu review dengan sangat rusuh.

Maka, sebagai kesimpulan kedua, ‘ledakan’ yang terjadi sekarang –sekalipun masih minor– adalah buah dari belum hadirnya regulasi antisipatif serta tidak membaiknya fasilitas publik yang dinikmati masyarakat pembayar pajak yang kebutuhan praktisnya terus naik.

Untuk itulah, dalam hemat penulis, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, mari segera temukan titik keseimbangan pasar dengan cara antara lain para pihak mau mengedukasi peningkatan kualitas layanan, terutama kepada sektor layanan konvensional.

Sekiranya tukang ojek tradisional enggan bergabung jasa layanan ojek digital contohnya, maka menjadi penting bagi pihak terkait, semisal polisi agar terus meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara, aparat pemda membina soal pelayanan jasa terbaik, dst.

Bagaimanapun, layanan digital dilirik karena kemudahan dan kepastian yang diberikan. Akan tetapi, di sisi lain, kita tak bisa membantah jika layanan tradisional tetap memiliki pengalaman dan pengetahuan jasa lebih baik, sehingga di titik ini diperlukan equilibrium.

Kedua, percepatan regulasi yang transparan, akomodatif, dan antisipatif. Friksi yang terjadi sekarang terjadi karena pelaku usaha bergerak lincah melayani masyarakat dalam mekanisme pasar baru, yang karena barunya itu maka muncul kekosongan hukum.

Kita berharap aturan yang dibuat keluar cepat dengan mampu mempertemukan titik pandang yang sama. Kita percaya kesamaan titik pandang pula yang kelak menciptakan equilibrium pasar karena pelaku tradisional dan digital saling faham pergerakan masing-masing.

Akhirul, teknologi memang sulit dan atau tidak bisa dilawan, pengalaman yang sudah, mereka yang melawan malah tersisih hingga mati. Namun begitu, kebijakan melihat eksistensi tradisional tetap diperlukan, karena yang terbaik adalah hidup harmonis dan seimbang.

Dr. Dimitri Mahayana adalah Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, Bandung. Bisa dihubungi melalui [email protected]

Artikel ini juga dapat Anda baca melalui link berikut : http://inet.detik.com/read/2015/06/22/085735/2948368/398/1/mencari-keseimbangan-dari-kasus-uber-dan-go-jek